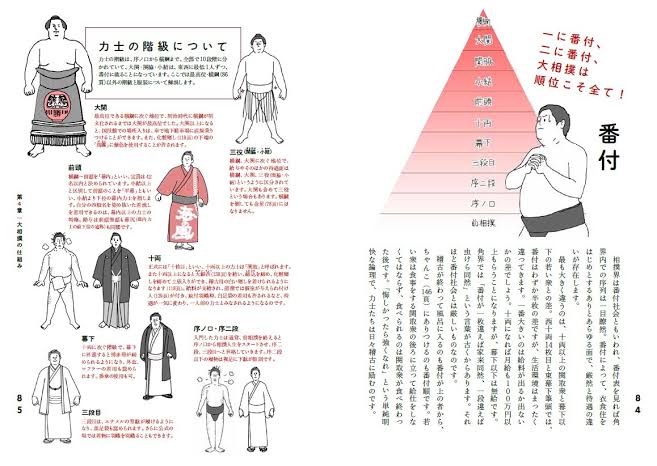

番付とは

大相撲では、各力士の力量や本場所での成績は『番付』と言われる階層を示した順位表で評価され、この番付によって力士の給与面や待遇面などに影響する。

番付は大きく6つの階層に分けられ、上から順に『幕内』『十両』『幕下』『三段目』『序二段』『序ノ口』と区分けされる。

なかでも上2つの階層である『幕内』『十両』の力士は『関取』として扱われ、大相撲ではこの関取となることが一人前とされ、幕下以下の4階層とは大きく区別される。

また、最上位クラスの『幕内』は『横綱』を筆頭に『大関』『関脇』『小結』の三役、そして小結未満の『前頭』という順位付けで示される『平幕』に区別される。

幕内について

大相撲の格付けで最上位クラスとなる『幕内』はその中でも『横綱』を筆頭に『大関』『関脇』『小結』の三役、そして小結未満の『前頭』という順位付けで示される『平幕』に区別されます。各番付は以下の通り。

横綱

大相撲最高の地位。不在でも構わない番付で、昇進の目安は『大関の地位で二場所連続の優勝か、それに準じた成績』とされる。降格のシステムはなく、引退(もしくは廃業)まで継続する。

大関

現在では横綱に次ぐ地位として認識されていますが、もともとは横綱は別格のものとして、この大関が大相撲最高の格付けでした。東に1名は必ず存在する。昇進の目安は『三場所連続で三役で、その三場所通算の勝ち星が33以上』。二場所連続の負け越しで降格となる。

三役について

三役とは本来『大関・関脇・小結』の3つの番付のことをまとめて言う。上述のとおり、大関は本来大相撲最高の格付けとされていたため、関脇以下とは扱いが大きく異なり、現在でも『関脇』と『小結』のみを三役と言うことが多い。

関脇

東西に必ず1名以上は存在する。負け越せば降格。

小結

東西に必ず1名以上は存在する。負け越せば降格。

前頭(平幕)

東西一枚目(筆頭)から最大で十六枚目まで。三役以上の力士数によって数は変動する。

十両について

大相撲の格付けで『幕内』に次いで高いのが『十両』で、東西それぞれ十三枚目までの計26名。

この十両以上の番付となることで初めて力士は一人前となることができ、『関取』として扱われるようになる。

この関取になれるかどうか、というのが大相撲では意義が高く、格付けの中でも下位との差がもっとも大きい。

関取の特権

- 一人前の力士と認められ、力士会に参加することが可能

- 付き人がつくようになり、相撲部屋での雑用なども原則的に免除

- 相撲部屋での個室、もしくは別居することが可能

- 自身のしこ名が入ったのぼりを立てたりサインを書くことが可能

- 土俵入りで化粧まわしを絞めて行える

『給与(月給)が支払わわれるようになる』

幕下について

東西それぞれ六十枚目までの計120名。

上述の通り、この幕下以下の地位と、その上の十両以上の地位(関取)では待遇面を含めた格差が非常に大きいため、最も力士間の競争が激しい。

三段目について

東西それぞれ百枚目までの計200名からなり、この地位になると雪駄が履けるようになる。

序二段について

人数は決まっておらず、おおむね300名ほど。この地位になると羽織が着れる。

序ノ口について

人数は決まっておらず、おおむね100名ほど。この地位からようやく番付に名前が記載。

前相撲について

番付に名前が載ることのない。新弟子検査に合格した新人や序ノ口から降格した人たちで行う相撲のことで、本場所の最初に行われる序ノ口の取組の前に行われる。